Analisis: Membangun Indonesia Tanpa Diskriminasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketika, pada Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya lengser, apa yang awalnya kelihatan mustahil jadi mungkin: terbuka celah lebar untuk membangun kembali rumah Indonesia bagi semua kelompok. Dan perkembangan setelah itu sempat menyalakan harapan.

Memang benar, runtuhnya rezim totaliter Orde Baru diwarnai gejolak sosial berdarah di berbagai tempat, sejak konflik Dayak-Madura di Sampit, kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta dan Solo, sampai konflik panjang Islam-Kristen di Maluku. Teater konflik massal itu sempat membuat banyak kalangan khawatir, jangan-jangan Indonesia akan mengalami proses ‘Balkanisasi’, terpecah belah seturut ikatan-ikatan primordial, sama seperti saat imperium Uni Soviet runtuh pada akhir dekade 1980-an dan awal 1990-an.

Namun, syukurlah, kekhawatiran itu tidak jadi kenyataan. Alih-alih dari itu, di tengah gejolak sosial yang senantiasa mengiringi pergantian rezim totaliter, transisi di Indonesia berjalan relatif mulus, malah kerap dijadikan contoh bagi negara-negara lain. Empat kali pemilu pasca-Mei 1998, misalnya, berlangsung relatif demokratis dan jujur, tanpa gejolak berarti.

Bahkan, jika dilihat pada perubahan dalam tataran konstitusi dan perundang-undangan, hasil yang dicapai jauh melebihi harapan. Melalui serangkaian amandemen, prinsip-prinsip dasar negara demokratis-konstitusional berhasil ditegakkan. Ada dua sisi yang saling berkelindan di situ. Pada satu sisi, pembatasan kekuasaan eksekutif (yang eksesif pada masa Orde Baru) lewat perimbangan seturut azas trias politica; pada sisi lain, jaminan konstitusional untuk pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Aspek terakhir ini, yakni jaminan konstitusional bagi pemajuan dan pemenuhan HAM, membuat proses transisi di Indonesia dapat menjadi laboratorium bagi negara-negara Muslim lain. Tetapi masalahnya tidak berhenti di situ. Adanya jaminan konstitusional bagi pemenuhan HAM – dan dengan itu menegakkan tatanan yang non-diskriminatif – bukan berarti bahwa masalah diskriminasi sudah berhasil ditangani. Perkembangan khususnya sepuluh tahun terakhir, seperti terlihat dalam berbagai laporan tahunan, mulai dari Wahid Institute, SETARA, sampai CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies) UGM, memperlihatkan kecenderungan mengkhawatirkan. Sikap dan praktik diskriminatif berlangsung makin marak, sementara pemerintah dinilai “absen”, atau bahkan melakukan “politik pembiaran”.

|

Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi – Data, Teori, dan Solusi. Penulis: Denny JA. Penerbit Inspirasi.co, 2014, : xxx + 335 halaman (tanpa indeks) |

Berbagai kajian itu memperlihatkan, persoalan diskriminasi selalu terkait dengan tiga ranah yang saling mempengaruhi. Ranah pertama menyangkut Konstitusi dan perundang-undangan yang ada: sejauh mana jaminan konstitusional diterjemahkan ke dalam legally binding products, yakni produk-produk hukum yang mengikat guna melindungi warga dari tindakan diskriminatif. Ranah kedua terletak pada ketegasan aparat pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi dan menerapkan UU itu. Dan, ranah ketiga, berkait erat dengan sikap masyarakat itu sendiri: dapatkah mereka menoleransi keberadaan pihak-pihak lain?

Persis pada titik inilah kehadiran buku Denny JA, Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, terasa signifikan. Buku ini bukan saja menghimpun data statistik yang sangat luas mengenai praktik-praktik diskriminatif, termasuk komparasi dengan pengalaman negara-negara lain (lihat Bab 2 yang menyajikan data sangat kaya), tetapi sekaligus memberi rumusan dan “peta jalan” (road map) bagaimana memperjuangkan “Indonesia Tanpa Diskriminasi”.

Denny berangkat dari hipotesa bahwa kondisi non-diskriminasi (ND) akan sangat ditentukan oleh Infrastruktur Sosial (I) dan Tindakan Aktor (A), sehingga dirumuskan ND = 55%I + 45%A. Rumus ini yang diuji secara statistik dengan melihat berbagai variabel dari tiga model: model sosiologis, model kosmopolitanisme, dan model ekonomi politik, serta memakai data dari berbagai negara (Bab 3).

Hasil uji statistik itu memperlihatkan pola menarik. Secara umum, Denny menyimpulkan, ada lima variabel yang terus menerus berpengaruh pada toleransi, baik itu toleransi etnis, agama, maupun orientasi seksual. Variabel itu adalah tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan warga, akses informasi, ketegasan negara dalam melindungi toleransi, dan nilai demokrasi. Variabel terakhir ini menyangkut sejauh mana warga percaya bahwa demokrasi merupakan sistem dan mekanisme pengelolaan kekuasaan terbaik. Semakin percaya warga pada demokrasi, maka semakin tinggi pula tingkat toleransinya (h. 179 – 181).

Bertolak dari rumus itu, Denny membabarkan peta jalan bagi perjuangan Indonesia Tanpa Diskriminasi selanjutnya (Bab 5). Dalam jangka pendek, amandemen konstitusi dan perbaikan UU, termasuk review terhadap peraturan diskriminatif di daerah-daerah. Dalam jangka menengah, penguatan lembaga dan aparat hukum, serta memberlakukan politik afirmatif dengan membangun sistem meritokrasi. Dan, akhirnya, dalam jangka panjang, adalah mengubah cara pandang masyarakat, khususnya melalui pendidikan, budaya populer, pers, dstnya. Yang terakhir ini menjadi tugas kelompok-kelompok masyarakat sipil.

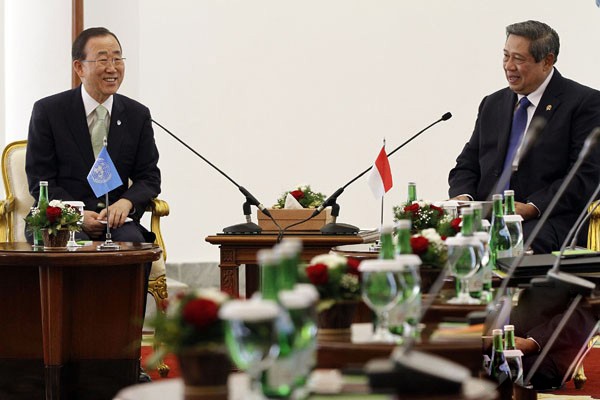

Jika diletakkan dalam kerangka peta jalan itu, maka pengalaman pasca-Mei 1998 menunjukkan bahwa sebagian dari perjuangan jangka pendek sudah berhasil dilakukan. Amandemen UUD 1945 dan ratifikasi dua kovenan utama HAM (ICCPR lewat UU No. 12/2005 dan ICESCR lewat UU No. 11/2005) telah memberi jaminan perlindungan yang kokoh. Namun ada tantangan di masa depan yang terletak pada dua ranah: bagaimana menerjemahkan jaminan konstitusional itu ke dalam legally binding products yang tadi disebut, dan ketegasan aparat pemerintah di dalam melindungi warganya dari praktik-praktik diskriminatif. Di situ, bayang-bayang soft state Gunnar Myrdal yang berulang kali dirisaukan alm. Nurcholis Madjid, dan menjadi fenomena mengkhawatirkan selama pemerintahan SBY, agaknya akan terus menghantui.

Padahal sangat jelas, dari ketiga ranah itu, ketegasan sikap pemerintah menjadi kunci penyelesaian persoalan diskriminasi. Dan beban itu kini terletak pada duet Jokowi-JK.

Selamat bertugas!

Penulis adalah Koordinator Penelitian Biro Litkom-PGI, Jakarta

Polisi Australia Tangkap Pria Terkait Laporan Penikaman di G...

SYDNEY, SATUHARAPAN.COM-Layanan darurat Australia mengatakan empat orang sedang dirawat karena &ldqu...