KontraS: Evaluasi Penegak Hukum Sebelum Revisi UU Terorisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta meminta Dewan Perwakilan Rakyat tidak terburu-buru dalam pembaghasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

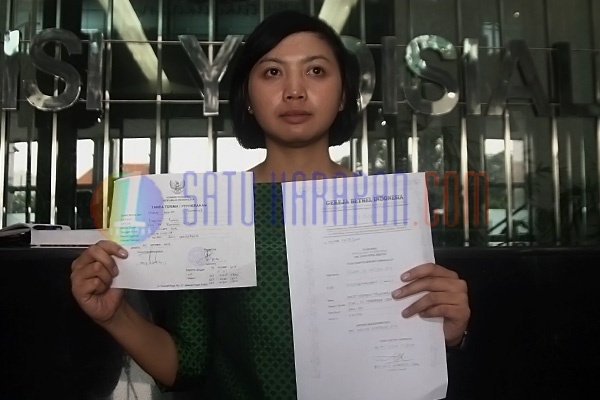

Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia, mengatakan, sebaikanya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan terorisme di9 Indonesia selama ini.

“DPR harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan terkait pasal-pasal yang masih bermasalah dalam revisi UU Anti-Terorisme tersebut yang dapat berpotensi pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia,” kata Putri seperti dikutip dari laman resmi KontraS, kontras.org, hari Jumat (29/4).

Masalah Kewenangan Penangkapan

Menurutnya, ada draf revisi UU Anti-Terorisme yang tengah dalam pembahasan saat ini.

Pertama, kata Putri, terkait kewenangan penangkapan yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut dia, draf revisi UU Anti-Terorisme juga bertentangan RUU nomenklatur hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak mengenal status hukum terduga.

“Draf revisi UU Anti-Terorisme memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penangkapan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu 30 hari. Padahal, KUHAP mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan dalam waktu satu hari dan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti yang cukup,” katanya.

Pencabutan Status Kewarganegaraan

Kedua, Putri menyampaikan, mengenai kewenangan pencabutan status kewarganegaraan. Menurutnya, potensi pelanggaran HAM juga terdapat dalam Draf revisi UU Anti-Terorisme yang memberikan kewenangan bagi negara untuk memberikan sanksi pencabutan kewarganegaraan bagi setiap warga negara yang mengikuti segala jenis pelatihan untuk tindak pidana terorisme.

“Status kewarganegaraan merupakan hak setiap orang yang diatur dalam Pasal 28D Undang-undang Dasar (UUD )1945 dan merupakan hak kebebasan sipil, sebagaimana yang dijelaskan dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pencabutan kewarganegaraan memiliki konsekuensi status keadaan tanpa negara yang tidak lagi mendapatkan jaminan perlindungan dari negara sehingga patut untuk dihindari,” ujarnya.

Konsep Deradikalisasi

Ketiga, terkait konsep deradikalisasi terorisme. Sebagai pendekatan baru yang digadang-gadang menjadi solusi dalam pemberantasan terorisme, dia menilai, revisi UU Anti-Terorisme justru berpotensi melanggar HAM.

Menurut Putri, adanya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk menempatkan orang tertentu di satu tempat tertentu selama enam bulan dalam rangka deradikalisasi patut dipertanyakan.

“Deradikalisasi semacam ini berpeluang menciptakan model pusat-pusat penahanan yang rentan disalahgunakan untuk melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya,” kata dia.

Akuntabilitas Penegak Hukum

Keempat, mengenai akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan terorisme. Menurutnya, revisi UU Anti-Terorisme belum membahas secara spesifik bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam melakukan operasi pemberantasan terorisme.

Tidak adanya mekanisme akuntabilitas, menurut Putri, tercermin saat dilakukan pencegahan, penangkapan, dan penahanan terhadap terduga teroris. Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sering terjadi, penyiksaan selama proses pemeriksaan -bahkan berakibat pada kematian-seperti kasus Siyono-bukan hal baru.

“Berdasarkan data Komnas HAM, 121 orang yang diduga melakukan terorisme, tewas, tanpa menjalani proses peradilan terlebih dahulu. Dalam kerangka HAM, tindakan tersebut masuk dalam pembunuhan yang dilakukan di luar sistem hokum, tanpa putusan pengadilan,” ucap Putri.

Dia menambahkan, penerapan prinsip nesesitas dalam operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi patut dipertanyakan. Menurutnya, standar darurat yang membolehkan aparat penegak hukum menggunakan kekuatannya harus dikaji ulang, sehingga evaluasi atas pemberantasan terorisme oleh aparat penegak hukum menjadi sebuah keharusan.

“Selama ini, publik tidak mengetahui pertanggungjawaban pelaksanaan operasi pemberantasan terorisme yang terkesan tertutup. Pembenahan sistem melalui keberadaan mekanisme akuntabilitas mau tidak mau harus dilakukan,” kata dia.

Bagaimana Ganti Rugi?

Kelima, mengenai tuntutan ganti kerugian jika terjadi kesalahan dalam operasi pemberantasan terorisme. Putri berpendapat, operasi pemberantasan terorisme selama ini telah mengesampingkan kerugian yang dialami, baik pihak yang diduga melakukan tindak pidana terorisme maupun pihak lain yang terdampak.

Bahkan, kerugian yang dialami oleh korban maupun pihak terdampak lain bukan hanya sebatas pada kerugian materil tetapi juga imateril, seperti trauma psikis, stigma teroris terhadap korban salah tangkap, dan sebagainya.

“Rancangan yang ada saat ini belum membahas tentang penggantian kerugian yang dialami oleh korban ataupun pihak terdampak lain,” kata Putri.

Hak Korban Terorisme

Terakhir, mengenai penguatan hak-hak korban terorisme. Menurutnya, penanganan korban terorisme selama ini tidak mendapatkan perhatian khusus, meskipun dalam berbagai UU dinyatakan bahwa hak korban terorisme telah tercantum.

Salah satu persoalan mendasar, kata dia, prosedur yang begitu memberatkan korban. Kondisi ini terjadi menyeluruh, dari mulai bantuan medis psikologis sampai yang paling sulit untuk didapatkan yaitu kompensasi.

Untuk kompensasi misalnya, Putri melanjutkan, dari banyaknya pengadilan atas tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, hanya dalam kasus JW Marriot, hakim mengamanatkan pemberian kompensasi bagi korban, sisanya kompensasi kepada korban di kasus terorisme lain, sama sekali tidak ada.

Dia menegaskan, seharusnya pemberian kompensasi bagi korban haruslah bersifat segera, tanpa harus terlebih menunggu putusan pengadilan. Sebab kompensasi jelas merupakan tanggung jawab negara.

“Aturan yang ada saat ini baik di UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) maupun UU Anti-Terorisme tidak efektif. Kedua aturan itu menyamakan prosedur kompensasi sama dengan restitusi yang bergantung dengan putusan pengadilan, yang jelas merugikan korban,” tutur Putri.

Editor : Eben E. Siadari

Tembakan Pertahanan Udara di Isfahan, Iran, Belum Jelas seba...

TEHERAN, SATUHARAPAN.COM-Serangan pesawat tak berawak Israel terhadap Iran menyebabkan pasukan Iran ...