Tarik Ulur Penggunaan Jamu

SATUHARAPAN.COM – Siapa orang Indonesia yang tidak kenal kata ‘jamu’? Ini adalah ramuan herbal untuk kesehatan yang dikenal luas seantero tanah air. Sejarahnya dikenal sepanjang sejarah Nusantara. Sepanjang garis khatulistiwa yang membentang melintasi Indonesia.

Jamu kini telah menjadi bagian budaya, kekayaan alam, kearifan lokal, dan warisan pengetahuan leluhur Nusantara. Banyak resep jamu berhubungan dengan masalah kecantikan, kesehatan, maupun pengobatan.

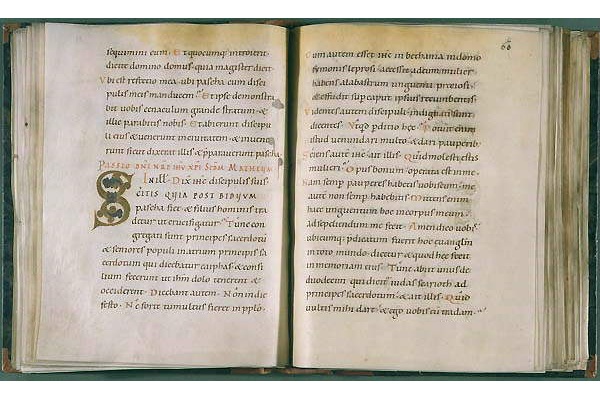

Profesor Ernie H Purwaningsih dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebutkan dalam Jamu, Obat Tradisional Asli Indonesia Pasang Surut Pemanfaatannya di Indonesia, bahwa penggunaan ramuan untuk kesehatan dimulai sejak zaman meso-neolitikum. Bukti arkeologisnya berupa artefak lumpang, alu, dan pipisan yang terbuat dari batu di Jawa.

Hal ini dibuktikan teks abad kelima yang menunjukkan adanya aktivitas penggunaan jamu. Salah satunya akan terlihat jika bertandang ke Candi Borobudur, Prambanan, Sukuh, dan Panataran. Di sana akan terlihat relief-relief tentang kegiatan mengolah dan menggunakan jamu.

Selain pada relief candi, kata 'jamu' juga tercatat dalam prasasti akhir abad ke delapan, seperti dituliskan Martha Tilaar dalam The Power Of Jamu.

Lalu pada awal abad berikutnya, kembali kata yang sama muncul pada lontar-lontar yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Di setiap daerah, penyebutannya berbeda-beda. Di Jawa disebut dengan husada, di Bali menjadi usada, dan lontrak pabbura di Sulawesi Selatan.

Prasasti Madhawapura di Jawa Timur dari era Majapahit menyebutkan tentang acaraki, yaitu sebutan bagi para tabib atau ahli pengobatan herbal. Pekerjaan ini juga disebutkan di teks-teks lain seperti Kitab Sumanasantaka dari Mpu Monagona Kediri (1104), Kakawin Bhomawkaya dari Mpu Dharmaja Singasari (1115-1130), Gatotkaca Sraya dari Mpu Panuluh Kediri (1130-1157), Kidung Harsawijaya dari Singasari (1222-1292), dan Kitab Ludhaka dari Mpu Tanakung Majapahit (1466-1478).

Kemudian di teks abad keempat belas hingga lima belas, juga muncul kata senada pada Kitab Agama atau Kutaramanawa, Sarasamuccaya, Rajapatigundala, Korawacrama, dan Pararaton yang kesemuanya juga menyebut-nyebut tentang para tabib atau ahli pengobatan herbal.

Pasal 274 Kitab Agama atau Kutaramanawa secara detail menguraikan perihal etika kerja para acaraki. Hal ini dapat ditemukan dalam tulisan Slamet Muljana dalam Perundang-undangan Majapahit seperti dilansir dari konservasiborobudur.org.

Di situ disebutkan: “Jika ada orang yang mengobati tanpa memiliki pengetahuan tentang obat-obatan, tanpa mengetahui mantra yang banyak, tanpa mengetahui soal penyakit, hanya karena menghendaki hadiah dari orang yang sakit, orang yang demikian supaya diperlakukan sama dengan pencuri. Pengobatan yang demikian tidak akan berhasil. Jika dia mengobati binatang, dan akhirnya binatang itu mati, supaya dikenakan denda empat kali tiga atak. Jika mengobati orang, karenanya tidak menjadi sembuh kemudian malah mati, dendanya selaksa, jika mengobati brahmana, karenanya tidak sembuh malah mati, yang mengobati dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa. Demikianlah ketetapan undang-undang”.

Istilah Jamu

Jamu terus berkelana dari abad ke abad. Di awal abad ke-15 atau ke-16 istilah jamu makin banyak dikenal seperti yang tersurat dalam primbon di Kartasura.

Dalam The Tale of Jamu: The Green Gold of Indonesia yang ditulis Martha Tilaar dan Bernard T Widjaja disebutkan kata 'jamu' berasal dari kata Jawa kuno yaitu jampi yang berarti ramuan ajaib. Kata ini menyiratkan keterlibatan mantra yang digunakan ahli pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit. Sementara kitab-kitab yang berisi resep pengobatan tradisional di Jawa disebut 'serat' atau 'primbon'. Yang paling dikenal adalah Serat Centhini.

Serat Centhini ditulis Kanjeng Gusti Adipati Anom Mangkunegoro III. Kitab ini terdiri atas 12 jilid. Uraian jamu secara lengkap terdapat di dalamnya. Serat Centhini ini juga disebut semacam 'Ensiklopedia Kebudayaan Jawa'.

Catatan Barat

The Tale of Jamu: The Green Gold of Indonesia yang ditulis Martha Tilaar dan Bernard T Widjaja juga menguraikan tentang catatan-catatan asing yang mendokumentasikan jamu.

Pada 1619, tujuh tahun setelah VOC mengambil alih Nusantara, Jacobus Bontius ditunjuk sebagai dokter kota Batavia. Jacobus Bontius sangat terkesan dengan kemampuan tabib untuk menyembuhkan banyak penyakit, terutama disentri dan keluhan usus lainnya. Jacobus Bontius menyelidiki pengobatan lokal itu dan menuliskannya dalam Utrisquere Naturali et Medica pada 1658.

Lebih dari lima dekade kemudian, Hermann Boerhaave, profesor botani dan kedokteran di Universitas Leiden, menggunakan kebun raya, yang menumbuhkan tanaman obat Asia. Rumphius (1741) menulis hal serupa dalam Herbarium Amboinense dan Linnaeus Flora Zaylanica.

William Marsden dalam karyanya History of Sumatra yang diterbitkan di London pada 1783 menulis tentang penduduk di Sumatera Selatan yang menggunakan tanaman sebagai obat.

Lalu ada Carl Waitz yang menulis Practical Observations on a Number of Javanese Medications pada tahun 1829. Dia menjelaskan bahwa obat yang lazim digunakan di Eropa dapat digantikan dengan jamu atau tumbuhan obat Indonesia.

Di lokasi Weltevreden Military Hospital (sekarang menjadi Rumah Sakit Gatot Subroto), pada tahun 1850, seorang ahli kesehatan Geerlof Wassink membuat kebun tanaman obat dan menginstruksikan kepada para dokter agar menggunakan jamu untuk pengobatan. Hasil pengobatan tersebut dipublikasikan di Medical Journal of the Dutch East Indies.

Hornsted pada 1876 menuliskan tentang tumbuhan di Jawa yang mengandung khasiat obat.

Ahli farmasi Willem Gerbrand Boorsma yang saat itu bertugas sebagai direktur “Kebon Raya Bogor” pada 1892 berhasil mengisolasi bahan aktif tanaman dan membuktikan efeknya secara farmakologis yaitu morfin, kinin, dan koka. Pada abad kesembilan belas, Cornelis L van der Burg menerbitkan buku pemanfaatan jamu di Indonesia dalam Materia Indica yang setebal 900 halaman.

Vordeman menulis dua jilid buku di awal abad 20, Javaansche Gennesmiddelen, tentang penggunaan tanaman obat oleh penduduk lokal.

Kloppenburg-Versteegh (1933) dalam Geneeskrachtiae Planten mengumpulkan ratusan tanaman obat yang digunakan penduduk lokal untuk diproses menjadi jamu.

Perhatian internasional lain tampak pula dalam pelbagai studi. Seperti Rumke (1892, Leiden), Peinemani (1894, Basel), Scutte (1897, Groningen).

Pasang Surut Jamu

Pengajar Sejarah dan Filsafat Sains Universitas Sydney Australia Hans Pols menuliskan dalam The Triumph of Jamu bahwa faktor perdagangan rempah-rempah abad keenam belas mendorong pola pengobatan Renaissans Eropa abad ketujuh belas. Pola pengobatan sebagian besar didasarkan pada bumbu dan rempah-rempah dan pada wawasan medis pengobatan tradisional dari India dan Nusantara.

Minat ini menurun secara drastis setelah 1900-an, karena ditemukan beberapa penemuan dan terobosan teknologi baru, seperti teori kuman Pasteur dan mesin sinar X. Ketika pengobatan Barat menjadi sukses, dokter tidak lagi mencari alternatif. Sebaliknya, mereka menyebarkan wawasan medis Barat ke Timur.

Hal ini berdampak ke orang-orang Indonesia yang ingin menjadi dokter. Mereka belajar di sekolah-sekolah kedokteran di Batavia dan Surabaya. Baik lembaga-lembaga ini maupun mahasiswanya tidak tertarik dengan jamu.

Sikap ini berubah pada akhir 1930-an. Abdul Rasyid dan Seno Sastroamidjojo menyadari kemustahilan menyediakan perawatan kesehatan yang baik jika hanya mengandalkan rumah sakit yang maju secara teknologi dan obat-obatan modern. Sebaliknya, mereka menganjurkan inisiatif kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah penyakit dan mendorong penggunaan jamu daripada bergantung pada obat-obatan konvensional yang mahal.

Pada 1939, dokter-dokter Indonesia mengadakan konferensi dan mengundang dua orang tabib untuk mempraktikkan pengobatan tradisional di depan mereka. Begitu terkesimanya para dokter sehingga akhirnya mereka tertarik untuk mempelajari pengobatan tradisional tersebut.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tahun 1940, untuk kali pertama dibuat seminar tentang jamu di Solo. Seminar ini diikuti dengan pembentukan Komite Jamu Indonesia yang diketuai Prof Dr Sato, kepala pelayanan kesehatan pemerintah waktu itu. Komite itu mendesak pembuat jamu lokal mendaftarkan resepnya untuk diinvestigasi dan dinilai Pusat Kesehatan Masyarakat.

Akhir 1944 beberapa tanaman diumumkan ke publik di harian Asia Raya sebagai tanaman obat. Dorongan untuk menggunakan jamu menjadi lebih kuat di bawah pendudukan Jepang karena obat-obatan konvensional menjadi langka.

Selepas masa penjajahan Jepang dan setelah Indonesia merdeka, kondisi ekonomi masyarakat dan juga negara yang morat-marit mengakibatkan nilai mata uang menurun. Daya beli masyarakat ikut tergerus. Hal ini memaksa para dokter Indonesia untuk menggunakan jamu sekali lagi.

Konferensi II tentang jamu diadakan pada 1966 di Solo. Konferensi ini bertujuan untuk mengangkat kembali penggunaan jamu setelah hampir 20 tahun terlupakan akibat Perang Dunia II yang berdampak pada sosial-ekonomi masyarakat Indonesia terutama di Jawa. Sejak saat itu, banyak pabrik jamu bermunculan terutama di Jawa Tengah.

Pengembangan dan Pendidikan

Pada 1978, para pakar jamu yang sebagian besar adalah para apoteker, mendirikan Himpunan Ahli Bahan Alami Indonesia (HIPBOA). Salah satu pendirinya adalah Sardjono Oerip Santoso. HIPBOA kemudian berubah menjadi Perhimpunan Peneliti Bahan Alam (Perhipba) Indonesia pada tahun 1980. Pada 1993, Sardjono Oerip Santoso mencetuskan ide untuk memasukkan ‘Studi Jamu’ sebagai salah satu mata kuliah di kedokteran. Sayang, usulnya ini ditolak. Sebagian besar dokter menganggap jamu tidak memiliki kajian ilmiah yang cukup.

Walau tidak dimasukkan sebagai mata kuliah resmi bagi para calon dokter, edukasi nonformal tentang jamu makin sering dilakukan. Tak kurang dari Direktorat Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan RI cukup rajin memberikan pelatihan bersertifikat kepada para Pengobat Tradisional (Battra). Mereka kemudian mendirikan Asosiasi Pengobat Tradisional Indonesia (Aspetri).

Kembali Pasang Surut

Pada 27 Mei 2008, Hari Kebangkitan Jamu Indonesia diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, di Istana Merdeka. Sekaligus meresmikan jamu sebagai brand Indonesia.

Kebijakan pemerintah setelah pencanangan tersebut berupa Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pada Pasal 48 Ayat 1 disebutkan bahwa dari 17 upaya kesehatan tercantum juga upaya pelayanan kesehatan tradisional. Yaitu, pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pada saat bersamaan, Kementerian Kesehatan menyusun Standar Pelayanan Medik Herbal. Diikuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Farmakope Herbal Indonesia Edisi pertama.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI ) pun mendukung kebijakan pemerintah dengan membentuk Bidang Kajian Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer pasca-Muktamar IDI ke-27 di Palembang tahun 2009. Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran (Iluni FK) pada 2010 juga menyusun rekomendasi pemanfaatan jamu yang kemudian dikirimkan kepada Menteri Kesehatan.

Pada awal 2010, diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Saintifikasi Jamu (SJ) dalam Penelitian berbasis Pelayanan Kesehatan. SJ adalah upaya dan proses pembuktian ilmiah khasiat jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Program SJ ini menghasilkan hingga 200 dokter yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan karena mereka tidak mendapatkan Surat Bukti Registrasi (SBR) dari Dinas Kesehatan Kota tempat mereka berasal dengan alasan Dinas Kesehatan tidak mengetahui program SJ.

Masalah lain adalah ketika PB IDI pasca-Muktamar IDI ke-28 di Makassar pada tahun 2012 menghapuskan bidang kajian pengobatan tradisional, alternatif, dan komplementer. Secara tidak langsung nota kesepahaman antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI dan Ketua Umum PB IDI menjadi tidak berlaku lagi. Akibatnya, dokter lulusan program SJ tidak akan mendapatkan izin praktik penelitian berbasis pelayanan jamu di tempat mereka bekerja.

Sementara di bidang pendidikan, diresmikan Program Magister Herbal Indonesia di Universitas Indonesia (UI) pada 2010, bertempat di Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) atas prakarsa Rektor UI dengan PT Martina Berto. Program dengan dua peminatan, yaitu Herbal Medik dan Estetika Indonesia. Pemakaian kata herbal menggantikan kata jamu kala itu juga tidak disetujui dan menjadi perdebatan di antara para dokter di Senat Universitas.

Profesor Ernie H. Purwaningsih menyimpulkan dalam Jamu, Obat Tradisional Asli Indonesia Pasang Surut Pemanfaatannya di Indonesia, bahwa terjadinya pasang surut ini karena dokter sebagai pengabdi masyarakat terdepan belum secara aklamasi menerima jamu. Hal ini mungkin karena ketidaktahuan atau karena hanya terfokus pada bukti ilmiah konvensional. Karena itu, dia mengusulkan pendidikan jamu secara terstruktur atau memasukkan mata ajar jamu ke dalam kurikulum pendidikan dokter. Selain itu juga koordinasi dan integrasi yang saling bersinergi di antara pemegang kebijakan di pemerintahan, akademisi, pebisnis, dan masyarakat.

Editor : Sotyati

Pasangan Panda Siap Eratkan Persahabatan China-Spanyol

BEIJING, SATUHARAPAN.COM - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan Pemerintah Chi...